Testimone di una delle epopee più tragiche del Novecento europeo, l’aggressione italo-tedesca alla Russia nella Seconda Guerra Mondiale, Mario Rigoni Stern (Asiago, 1 novembre 1921 – Asiago, 16 giugno 2008), è uno scrittore profondamente legato al paesaggio natale. La natura, nella sua produzione letteraria è un elemento fondamentale, così come la guerra mai dimenticata e la pace tanto desiderata.

Nato nel 1921, nell’Altopiano dei sette Comuni – conosciuto dai più come l’Altopiano di Asiago – dopo aver passato l’infanzia accanto ai pastori, viene chiamato alle armi e portato a combattere in Francia, Grecia, Albania e Russia.

Nel 1953 pubblica da Einaudi Il sergente della neve, probabilmente il romanzo più intenso tra quelli che si ispirano al secondo conflitto mondiale. È un diario della campagna degli alpini in Russia, dove sono descritte le battaglie e la tragica ritirata. Toccanti le pagine in cui il protagonista entra nella casa di una famiglia russa e si accorge quanto poco quelle persone siano sue nemiche e quante cose abbiano in comune con lui. Dopo l’otto settembre viene fatto prigioniero dei tedeschi, riesce a tornare a casa a piedi nel maggio del 1945.

La sua forte attrazione per la natura, per la purezza della montagna, i boschi e gli animali che li popolano trapela con forza nel Bosco degli urogalli (1962). Non manca mai di mostrare al lettore la sua commozione nei confronti delle persone semplici, come nella Storia di Toenle (1978). L’ultimo libro, che riprende alcuni temi trattati in precedenza, si intitola Stagioni.

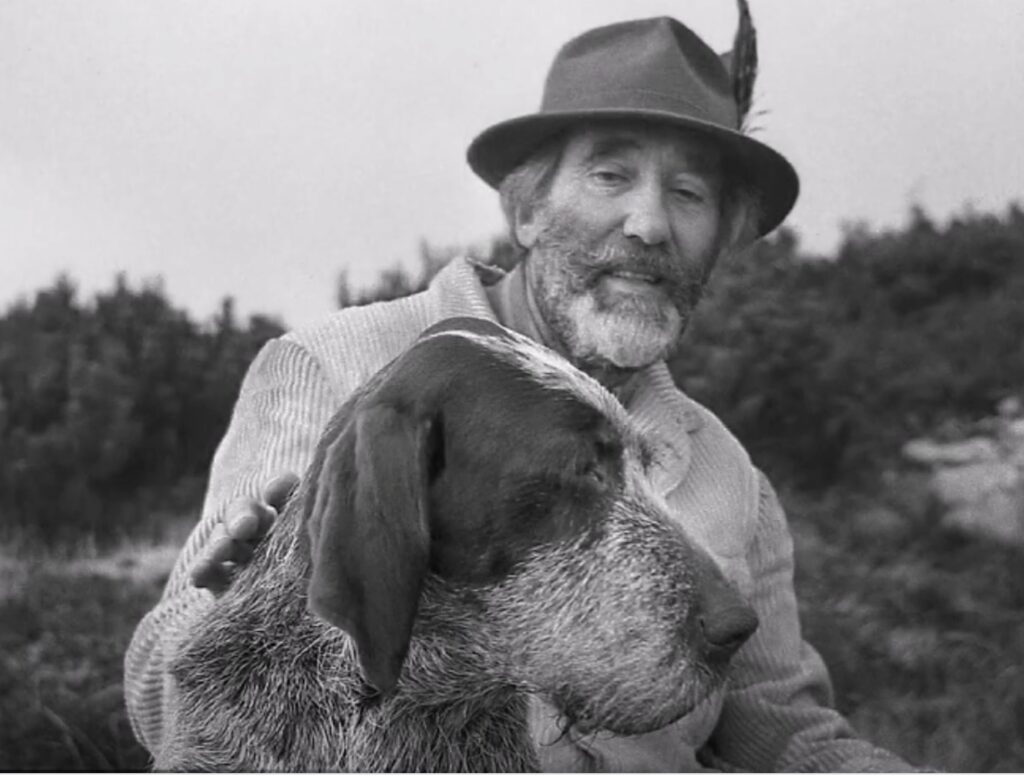

È una persona schietta Rigoni Stern, di poche parole, ama i silenzi delle sue montagne. I suoi occhi azzurri, incastonati in un volto segnato, sembrano sulla difensiva, ma quando capisce che si può aprire, un lampo improvviso li attraversa.

Rigoni, di Storia ne ha vista passare tanta davanti ai suoi occhi. Dove sta andando il mondo?

«Qualcosa di brutto si sta avvicinando e sarà una lunga fine. Forse sono catastrofico, ma l’uomo sta cambiando la natura e consumando l’acqua, l’elemento base della vita. Un senso di catastrofe che si evince anche dalle arti figurative, dalla poesia e dalla musica contemporanee. Tutte le espressioni umane soffrono di un periodo di grande decadenza. I poeti, che più degli scienziati avvertono i veri cambiamenti, prevedono una fine disastrosa dell’umanità. Troppi milioni di persone sono ridotte alla fame e più di un miliardo vivono in condizioni di sottosviluppo».

Come si stanno trasformando le persone umili che lei ha tanto descritto nei suoi romanzi? Pasolini aveva ragione?

«Sono trasfigurate dalla televisione. Basta gettare uno sguardo alle edicole, sono piene di libri e riviste stupide e illeggibili che la gente si affretta a consumare. Le persone non cantano più, si sente solo il rumore delle automobili. I telefonini sono una maledizione, non ci lasciano più liberi. Io non ne ho mai avuto uno e odio anche il telefono».

Lei ha conosciuto Francesco Biamonti e siete entrati subito in sintonia. Cosa ricorda di lui?

«Di Biamonti ne avevo sentito parlare da Giulio Einaudi. Siamo diventati subito buoni amici e mi ha fatto conoscere l’entroterra ligure al confine con la Francia, le Alpi Marittime. Là dove aveva ambientato i suoi romanzi, dove i passeur attraversavano il confine. Credevo fossero montagne di mare e invece sono montagne serie.

Ci legavano i nostri silenzi. E poi magari buttava là una frase, all’improvviso. Sebbene vivessimo uno lontano dall’altro, ci sentivamo vicini, ci scrivevamo lettere. Le nostre scritture sono legate profondamente alla vita che abbiamo vissuto, sono calate all’interno del nostro ambiente. Non siamo andati a cercarlo il nostro paesaggio, è sempre stato lì con noi».

Che rapporto ha con il mare?

«Un rapporto di lontananza, dapprima è stata un’infatuazione letteraria. Le poche volte che l’ho percepito da vicino, ho provato una sensazione forte e tenace e mi sono reso conto della sua importanza nella vita dell’uomo. L’ho potuto osservare per la prima volta a 14 anni dall’alto delle mie montagne: con gli sci sono arrivato ad un estremo dell’altipiano e l’ho visto baluginare laggiù in fondo».

Cosa vorrebbe che i suoi libri trasmettessero alle nuove generazioni?

«L’orrore della guerra. La bellezza della natura. La forza dell’amore. La guerra purtroppo c’è sempre stata e continua a girare per il mondo. Noi non l’abbiamo avuta in casa per tanti anni, ma altri popoli sì».

Se dovesse consigliare un suo libro a un giovane?

«Il sergente della neve perché parla della guerra. Ad un anziano, invece, consiglierei La storia di Toenle perché attraversa tutta la vita, dall’adolescenza alla vecchiaia».

Cosa vorrebbe salvare del mondo contemporaneo?

«Quando vedo giovani impegnati e seri mi viene da sperare, vorrei tanto che il mondo potesse durare. Quando invece intuisco che preferiscono andare in motocicletta piuttosto che leggere poesie, mi cascano le braccia».

Quanto si è trasformato il paesaggio del suo Altopiano, da quando era bambino?

«Il bosco è avanzato, si è ripreso i terreni coltivati e ha coperto i disastri provocati dalla Prima Guerra Mondiale. Da una parte è migliorato però dall’altra è peggiorato, troppi fuoristrada, troppo elicotteri, tanto rumore e molta confusione. Ci sono ancora animali selvaggi, è arrivato un orso, ora è in letargo ma sta per svegliarsi, siamo quasi in primavera. Staremo a vedere se lo lasciano in pace».

—

Questa intervista è stata pubblicata su Il Secolo XIX nel 2004

—

La foto l’ho presa da un video di Giuseppe Mendicino

—

Vuoi leggere altri miei post? Naviga sul mio blog!

Se vuoi scrivermi qualcosa, contattami pure

Per seguire il mio blog, se vuoi iscriviti al mio gruppo su Facebook